2.2真空控制传感器的工作原理

1)在没有汽车尾气输入和电器控制的情况下,密封板总成和隔膜总成在大、小弹簧的支撑下,处于不工作状态,此时不论A口输人多大压力的真空,B口始终与外界大气压相通,输出为大气压数值,不受输入的控制,EGR系统也处于不工作状态。

2)当手动控制开关使传感器电器接口1, 2之间接人+13.5 V电压时,电压通过线圈时,根据电磁感应定律,产生一定的磁场,和芯管(纯铁材料)作用,起到电磁铁的作用。在磁场的作用下使密封板总成动作,中间的硅橡胶部分堵塞住芯管的通气孔,切断气路,使A口输人的真空无法传送进入。此时不论汽车尾气加多大的压力,也不论A口输人多大压力真空,B口始终无输出真空,为正常大气压。内部过滤器的作用是滤去大气中的杂质。

3)当传感器电器接口不接人电源电压时,C口输人汽车尾气;当压力达到一定的数值,因为气压的影响隔膜向上动作,克服弹簧的压力与管座接触,堵塞管座,此时B口与外界大气压断开,与A口相通,A口的真空通过气路传输到B口,从而使B口有输出,数值略低于A口数值(输出B口有一个00.5的小孔与大气相连)。传感器输出真空送到下一级,从而实现控制下一级的动作。

2.3技术参数及测试参数

真空控制传感器总成的技术参数及测试参数:①输人真空数值为-50~51.7 kPa;②当隔膜通入正压为18.6~22 kPa时,传感器渗漏量为0~20 sccm;③隔膜动作的正压为19.5~21.7 kPa时,隔膜耐温性达+230℃④产品密封性检查压力为-90 kPa ;⑤线圈通电工作电压为+13.5±0.5 V,线圈电阻为1 350±20Ω;⑥传感器输出为真空和大气压力两种状态。

3研制过程

众所周知,汽车的使用条件非常恶劣,温度变化大,振动剧烈,这就对汽车产品提出很高的要求。真空控制传感器总成安装在发动机周围,要求其密封性能要好,具有不渗油、耐高温、耐较高的压力等性能,这给我们设计研制该产品带来很大的困难。因此我们在设计研制该产品初期,花费了很大的精力在消化吸收进口图纸、标准和样件上,对提出的研制方案,不断地修改,最终确定适合我国国情的切实可行的研制方案。

因该产品是真空输入和真空输出,稍微的漏气对输出的真空数值即产生很大的影响,故对其密封性能要求很严格,这给外壳组合的超声波焊接提出了很高的要求。经过很长时间的调研,发现普通材料焊头根本满足不了这些要求,最终采用进口材料制造的焊头,保证其焊接寿命和使用要求。经过大量的焊接试验,使得外壳组合的焊接品质得到保证,生产趋于稳定,其密封性能达到了该产品技术标准的各项要求。另通过对外壳组合和上盖等塑料件之间的配合尺寸进行多次模具修正,使隔膜总成压配后,结合处的隔膜渗漏量达到指标的要求。

隔膜总成是真空控制传感器的重要部分,其品质的好坏直接关系到真空控制传感器能否正常工作,因此在研制时特别给予重视。通过查阅大量标准和有关资料,对之进行解剖分析,得出研制方案。为了确保该产品的品质,供应商选择了中外合资厂家制造,采用进口原料制作,并对其耐高温性能进行了大量的试验。研制成功后,其主要性能柔软性、耐温度性能均达到国际标准的要求,并很好满足该产品的使用要求。

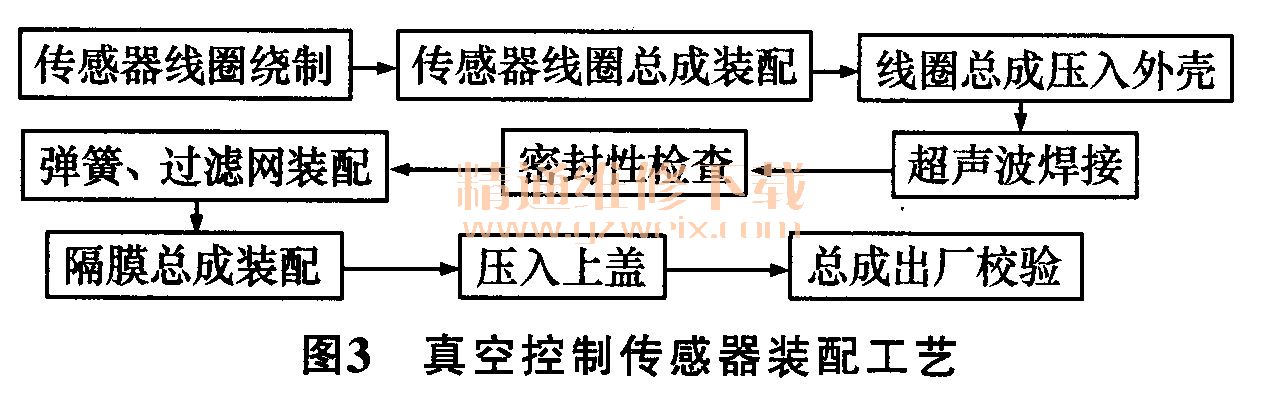

该产品的装配工艺相对来说较复杂,为了保证产品的品质,装配过程采用多种专用的工装夹具和校验设备,以保证其产品总成的性能要求。其装配工艺大致如图3所示。

在装配过程中,为了保证产品品质,我们购买了进口的绕线机和超声波焊接机,工装夹具的材料也采用进口原料,再配有密封性、总成终检校验台对之进行100%的密封性能和产品性能的测试,以保证外壳组合的性能和产品总成的性能满足产品的要求,严格保证该产品品质。

另我公司在研制开发过程中,通过对其进口产品标准的消化、吸收,并根据我国的实际情况和相关行业标准的有关规定,在不低于进口标准的前提下,制定了适合我国国情的真空控制传感器的技术条件和试验方法的相关标准。

4实际应用

经过近一年的试制周期的研制开发,我公司在攻克了众多技术难点后,完成了该产品的最终试制,相应的品质体系文件工作也已完成。产品经本公司和客户的试验室全性能试验,其性能均达到设计的要求。研制出的产品经装车使用,效果良好,其性能达到了克莱斯勒汽车的使用要求。现已批量生产,稳定供货,其品质也达到用户的要求,为公司创造了良好的经济效益。

该实用新型真空控制传感器作为汽车尾气收集系统中的一个重要组成部分,属环保类产品,在目前我国汽车行业还未推广使用。目前我公司已获得了该产品的实用新型国家专利,专利号为ZL 20092 0257253.1。相信随着我国对汽车尾气排放的严格要求,该产品将得到广泛的应用,应该有很好的发展前景。